Évolution de la photographie : 40 ans entre film, numérique et mirrorless

Depuis quarante ans, j’ai accompagné l’évolution radicale de la photographie, en passant de l’argentique manuel aux hybrides numériques les plus avancés. À travers mes choix de matériel, mes expériences de terrain et les mutations technologiques, voici un témoignage personnel, technique et humain qui aidera peut-être les photographes d’aujourd’hui à mieux comprendre les enjeux du choix entre film et numérique.

Sommaire

- Mes débuts en argentique

- Passage au système Nikon

- Les avantages et inconvénients du film

- Le matériel du photojournaliste

- L’ère Canon EF et l’autofocus

- Retour à Nikon et premiers pas en numérique

- L’exigence de l’école argentique

- Libéré par l’hybride : le tournant Nikon Z

- Réflexion sur le retour de l'argentique

- Conclusion : se libérer de la technique

Mes débuts en argentique

Avant mon premier voyage aux États-Unis, j'ai acheté un Fujica STX-1N d’occasion, équipé d’un 50mm f/1,9. Ce qui n’était au départ qu’un moyen de rapporter quelques souvenirs s’est rapidement transformé en passion dévorante pour la photographie. Le vendeur y avait chargé une pellicule Fujichrome 100, un film inversible aux couleurs vibrantes et à latitude d’exposition étroite (-1 à +1 EV).

Une excellente école pour apprendre la rigueur : mesurer précisément la lumière, exposer correctement, et surtout, cadrer dès la prise de vue. C’est en cours de cinéma et de photographie à l’université, au Texas, que je découvre la mesure de la lumière incidente à l’aide d’une cellule Minolta Autometer III, bien plus précise que la mesure réfléchie effectuée par la cellule interne du boîtier.

Cette première expérience a posé les bases de ma pratique photographique. À mon retour en France, le besoin de matériel plus fiable et évolutif s’est vite fait sentir. Mon père possédait un Nikon F Photomic, la marque s’est donc imposée naturellement.

Passage au système Nikon

J’achète un Nikkormat EL-2, un 24mm f/2,8 et un 50mm f/1,8. Rapidement, je revends ce boîtier pour un FM2 neuf avec moteur MD-12, puis j’ajoute en complément un FM d’occasion avec moteur MD-11.

Le principal inconvénient de l’argentique était la contrainte de la pellicule : sensibilité fixe, film couleur ou noir et blanc pour 36 poses. Il fallait donc deux boîtiers, un pour chaque type de film. J’utilisais de la Fujichrome 100 ou Velvia 50 en couleur, de l’Ilford HP5 400 ISO en noir et blanc. Le choix des objectifs lumineux était dicté par la faible sensibilité des films, l’impossibilité de changer d’ISO et la faible luminosité des viseurs, surtout au-delà de f/4. Malgré les efforts des fabricants, les verres de visée s’assombrissaient dès cette ouverture.

À cette époque, je m’étais littéralement usé les yeux sur le catalogue des objectifs Nikon pour sélectionner les meilleures optiques lumineuses dans chaque focale, tout en respectant un budget limité. Jusqu’à la fin des années 1980, les objectifs lumineux étaient presque exclusivement des focales fixes. Il existait bien un zoom Nikon 80-200mm f/2.8 à mise au point manuelle, mais il était lourd, cher et encombrant. La plupart des zooms proposaient alors des ouvertures bien plus modestes.

Télécharger le catalogue Nikkor Lenses Brochure 1984

Lors de séjours suivants aux États-Unis, j’ai complété mon équipement initial par un 35mm f/1,4 Ai-S et une sélection d’optiques Nikon d’occasion : 85mm f/1,8 Aid, 180mm f/2,8 Ai-S IF-ED, une cellule Minolta Autometer III F, ainsi qu’un Nikon F de 1960 avec viseur prisme sans cellule testé immédiatement dans le reportage Dallas Police 1987, Reportage photo au cœur des patrouilles de NorthWest Dallas. Ce matériel était bien plus abordable qu’en France, où la TVA à 33% classait la photographie comme un produit de luxe.

Les avantages et inconvénients du film

Photographier sur film, c’était composer avec des contraintes fortes, mais aussi acquérir des réflexes solides. Voici ce que cela impliquait au quotidien :

Avantages formateurs :

- Obligation de mesurer précisément la lumière

- Rigueur du cadrage à la prise de vue : pas ou peu de recadrage possible

- Meilleure compréhension du triangle ISO / vitesse / ouverture

- Culture du « bon dès la prise », essentielle pour le reportage

- Esthétique unique des rendus argentiques, notamment en diapositive et en noir et blanc

- Poids et encombrement réduits : sans moteurs AF, sans stabilisation, les objectifs étaient plus compacts et légers

Inconvénients principaux :

- Sensibilité ISO fixe pour toute la durée du rouleau (20, 24 ou 36 poses)

- Impossible de passer du noir et blanc à la couleur sans changer de boîtier

- Latitude d’exposition très réduite en diapositive (environ ±1 EV)

- Aucune visualisation immédiate : le résultat n’était connu qu’au développement

- Tenue dans le temps des couleurs, selon le sérieux du laboratoire dans la gestion de sa chimie

- Le coût cumulé : films, développement, tirages ou scans

Dans les agences, les diapositives étaient jugées telles quelles, sans retouche ni marge d’erreur. En noir et blanc, beaucoup de professionnels tiraient leurs images avec la bordure noire du négatif visible, preuve d’un cadrage parfait dès la prise de vue. L'agrandisseur Leitz Focomat V35 disposait d'un passe-vue légèrement plus grand que le négatif pour que le bord noir soit visible au tirage.

Être précis et rapide n’était pas une option, mais une condition pour exister dans le métier.

Le matériel du photojournaliste

En 1987, j’avais dans mon sac photo l’équipement standard du photojournaliste, deux boîtiers motorisés ainsi que les focales 24, 35, 50, 85 et 180mm. J’y ajoute l’usage du flash en reportage, avec un apprentissage semi-automatique de l’exposition : si le flash était réglé pour f/4, je compensais sur l'objectif d’une demi-valeur selon la clarté du sujet (ouvrir pour un sujet clair, fermer pour un sujet sombre).

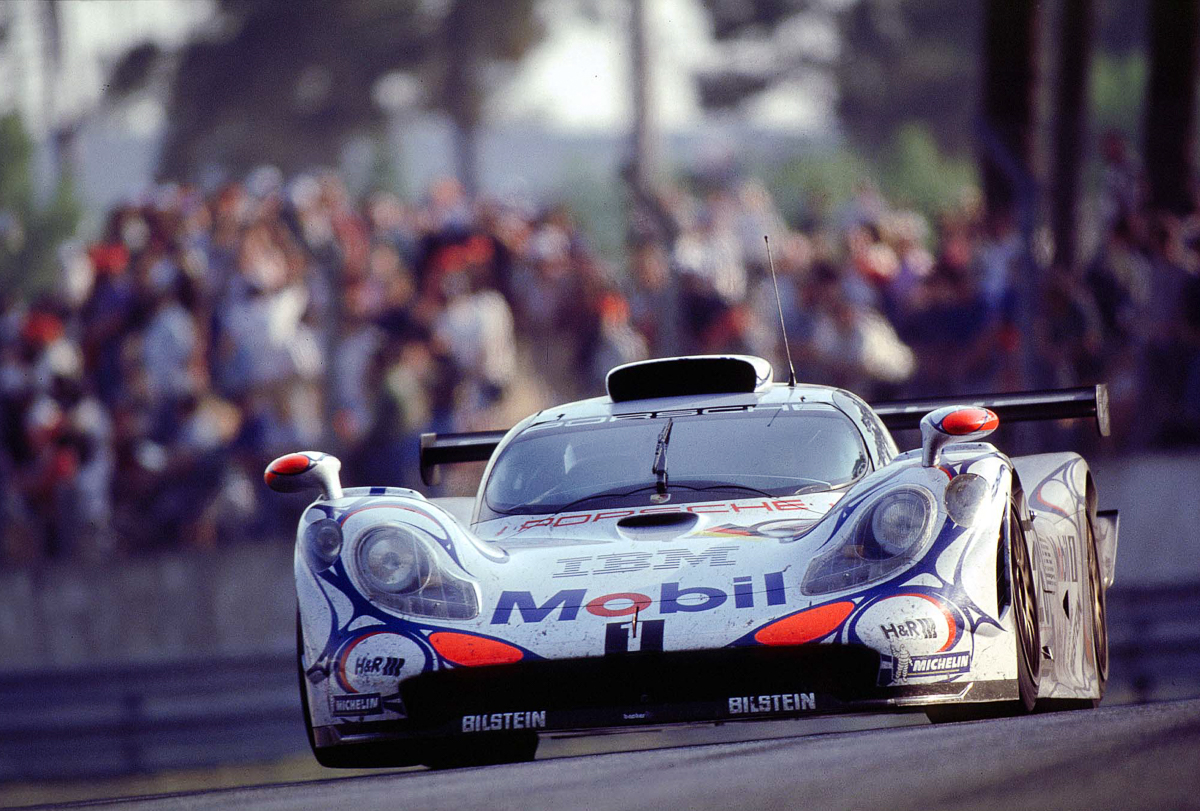

J’acquiers ensuite un Nikon 400mm f/3,5 IF-ED, qui me permet de photographier depuis les tribunes presse lors de meetings et de faire mes premiers pas en photo de sport, notamment en sport automobile. Ce matériel me servira en reportage pour l’agence DPPI entre septembre 1988 et fin 1990.

L’apprentissage de la photo de sport automobile avec des boîtiers et objectifs entièrement manuels a été particulièrement formateur.

En quelques années, le marché évolue rapidement. L’arrivée de l’autofocus bouleverse les habitudes, et les constructeurs entrent dans une course à la performance.

L’ère Canon EF et l’autofocus

À la fin des années 1980, Canon sort l’EOS-1 avec un autofocus efficace, tandis que Nikon peine à convaincre avec le F4. Courant 1991, nous voyons apparaître sur les circuits, notamment en Formule 1, de nouveaux photographes équipés de Canon EOS-1, attirés par la facilité que procure l’autofocus dans l’apprentissage du suivi de voitures à haute vitesse.

L’agence DPPI passe en Canon EF. Je revends une partie de mon matériel Nikon pour acheter deux EOS-1 avec booster, un 50mm f/1,8 EF, les zooms f/2,8 20-35mm et 80-200mm (au vignettage abominable), un 300mm f/2,8 USM et les convertisseurs 1,4x et 2x. L'agence mettait à notre disposition deux 500mm f/4,5, un 600mm f/4 et un 400mm f/2,8 que j'utilisais toujours à main levée.

En parallèle de cette bascule vers les EOS pour des raisons professionnelles, j’ai continué à pratiquer une photographie plus personnelle, plus brute et traditionnelle. J’ai ainsi conservé deux Nikon F Eyelevel de 1960, un F2AS, un 18mm f/4, ainsi que mes 24mm, 50mm et 85mm. Ces boîtiers et optiques tout mécaniques, compacts et fiables, m’accompagnaient partout, que ce soit en déplacement professionnel en plus de mes EOS ou en vacances.

Ce type de pratique, plus lente, reposait sur la mise au point manuelle et la mesure de lumière à l’aide d’une cellule Minolta Autometer III F ou Sekonic L308. Une approche délibérément réfléchie, tournée vers ce que l’on appelle aujourd’hui la slow photography.

Dans cette logique, j’achète en 1993 une chambre 4x5" Sinar avec laquelle je réalise quelques images de l’Ouest américain et de monuments parisiens.

Début 1995, je tente une nouvelle expérimentation pour concilier discrétion, compacité et vitesses lentes à main levée. J’utilise alors pendant quelques mois un Leica M6 avec un 28mm f/2,8. Mais l’essai n’est pas concluant :

- le pare-soleil masque le quart inférieur droit de l’image dans le viseur,

- le viseur, affecté par une déformation en barillet, s’avère incompatible avec mon style basé sur des cadrages précis et des alignements géométriques en ville. Il est impossible de vérifier si l’on est parfaitement de niveau.

Malgré l’absence de miroir, censée permettre des poses jusqu’à 1/4s à main levée sans vibration, ces défauts restaient rédhibitoires.

Retour à Nikon et premiers pas en numérique

En 1997, je reviens chez Nikon avec un F5, un 24mm AF-D, un 80-200mm f/2,8 AF-S, un 300mm f/2,8 Ai-S, un 500mm f/4 Ai-P et un TC-14, en complément de mes autres objectifs. Sur circuit, nous réglions manuellement la mise au point des optiques Canon EF selon les trajectoires pour les photos d’action, le choix d’optiques Nikon manuelles pour les longues focales se justifiait pleinement.

La photo de la Porsche 911 GT1-98 sur trois roues aux 24 Heures du Mans 1998 a d’ailleurs été réalisée avec le F5 et le 500mm f/4 Ai-P + TC-14, soit 700mm f/5,6, en mise au point manuelle.

En parallèle, je crée en 1996 le département photo numérique de l’agence et mets au point la chaîne de numérisation avec Scanner Nikon LS-2000+SF 200 et de diffusion de nos reportages.

Pour améliorer notre productivité, nous investissons dans les premiers DSLR : le Kodak DCS-3 (1,3 MP, à la dominante magenta prononcée), puis le DCS-520 (2 MP), plus convaincant. À Indianapolis, je teste et recommande ensuite le Nikon D1 (2,7 MP), amorçant la transition de l’agence vers le numérique en monture Nikon.

L’exigence de l’école argentique

Durant une dizaine d’années, je photographiais à raison de 30 films par semaine. J'ai développé mes pellicules noir et blanc personnelles dans des cuves Paterson, tiré mes négatifs sur papier RC ou baryté. Cette auto-formation exigeante m’a appris à photographier instinctivement, sans dépendre des automatismes ou de la retouche.

À la liquidation de l’agence, je reprends une activité indépendante : portrait corporate, studio, architecture et décoration d’intérieur. Je me rééquipe progressivement en DSLR plein format Nikon (D610, D800). Le développement avec Lightroom des photos d'architecture réalisées avec le 18mm f/4 Ai et le 24mm f/2,8 AF-D ont mis en lumière leurs déformations en moustache pour le premier et barillet pour le second. Je les remplace par un zoom grand angle Nikon 16-35mm f/4 AF-S G et continue de me ré-équiper.

Libéré par l’hybride : le tournant Nikon Z

Le passage au Nikon Z (mirrorless) en 2021 m’a permis de me libérer encore davantage des contraintes techniques. Grâce à la qualité des capteurs et à la stabilisation intégrée, je peux désormais photographier à main levée dans des conditions de lumière très faible, avec des optiques utilisables à pleine ouverture sans compromis sur la netteté ou la définition.

La mesure de lumière étant d’une fiabilité remarquable, je travaille la plupart du temps en mode priorité à l’ouverture (A) combiné à l’ISO auto. Un choix que certains considèrent comme une hérésie, mais que mon expérience rend parfaitement légitime. Ce mode opératoire me permet de me concentrer pleinement sur le sujet, la lumière et la composition, sans être accaparé par des réglages techniques secondaires.

Je photographie exclusivement en RAW, afin de bénéficier de toute la latitude offerte par la dynamique du capteur lors du développement dans Lightroom. Je passe ponctuellement en mode manuel pour les poses longues avec filtres ND, ou dans des situations spécifiques où je réalise une mesure spot sur une zone précise du paysage, généralement la plus lumineuse.

Je cite ici les boîtiers Nikon Z car ils font partie de mon équipement, mais d'autres systèmes hybrides, Canon, Sony, Fuji ou Panasonic, offrent des performances tout aussi remarquables, selon les besoins et préférences de chacun.

Tout au long de ma carrière, j’ai utilisé une grande diversité de systèmes photographiques, du Nikon manuel puis autofocus, au Canon EF, en passant par le Mamiya RB67, le RZ67, le Mamiya C330, le Leica M6 et diverses chambres grand format.

En studio, j’ai travaillé avec des flashs Balcar, Broncolor, Elinchrom ou Profoto, et utilisé des optiques spécialisées comme les objectifs à décentrement Canon TS-E 17mm et 24mm ou Nikon PC-E 85mm pour l’architecture. Cette diversité m’a permis d’évaluer avec précision les avantages de chaque système, en fonction des usages et des contraintes du terrain.

J’ai choisi le système Nikon Z plutôt que le moyen format pour plusieurs raisons. À focale équivalente, il offre un ensemble plus compact, une gamme d’objectifs plus lumineux, ainsi que des zooms couvrant davantage de focales. Les capteurs 45 MP des Z7II et Z8 offrent une définition amplement suffisante pour des tirages grand format. À cela s’ajoute un avantage économique non négligeable : un budget bien plus raisonnable pour un niveau de qualité équivalent.

Réflexion sur le retour de l'argentique

Je comprends l’attrait actuel pour l’esthétique imparfaite de l’argentique, souvent vu comme un retour à une photographie plus "vraie". Pourtant, le film impose des contraintes techniques fortes : tolérance d’exposition réduite, nécessité d’anticiper, coûts de développement, etc. Ces exigences s’ajoutent à celles de tout apprentissage photographique, et peuvent rendre le parcours plus complexe qu’attendu pour qui débute avec ce médium.

Je comprends moins le paradoxe de photographier en argentique, faire développer et scanner les films par le laboratoire pour les regarder sur un iPhone de dernière génération et d'abandonner les négatifs au laboratoire. À New York, certains laboratoires ne savent plus où stocker les films non réclamés. J’ai lu plusieurs témoignages en ce sens, et entendu la même chose à Paris, dans une conversation avec un professionnel du tirage.

Je vois aussi l'évolution à la hausse du prix du matériel argentique d'occasion, dont le fonctionnement ne peut être garanti, ni le résultat.

Le débat film / digital reste un choix personnel, ou une tendance à suivre pour certains.

Je n’essaierai pas d'influencer quiconque de choisir entre film et numérique, ni d’engager un débat stérile avec ceux qui publient leur opinion sous forme de certitude. C’est un choix personnel, souvent générationnel.

Conclusion : se libérer de la technique

Ce qu’il faut retenir, c’est que le film confère un rendu esthétique particulier, un rendu que Fujifilm simule aujourd’hui dans ses boîtiers numériques via des profils intégrés. Mais ce rendu ne fera pas de vous un meilleur photographe. Aucun support, aussi noble soit-il, ne compense l’absence de regard ou de bases techniques solides.

Photographier, c’est capter la lumière et la retranscrire. Le moyen importe peu. Mais le numérique permet de le faire avec une précision inédite, tout en réduisant l’impact environnemental en éliminant les produits chimiques du développement argentique.

Ma seule utilisation de l'argentique reste artistique, avec des appareils Lo-Fi, comme le Holga ou le Lubitel, me permettant d'expérimenter et de provoquer des accidents.

Aujourd’hui, je choisis le numérique non pour son confort, mais pour sa liberté. Et je retourne à l’argentique quand je veux volontairement perdre le contrôle.

Qu’il s’agisse de figer le mouvement sur circuit, de construire des perspectives rigoureuses en architecture ou de provoquer l’accident avec un Holga, le plus important reste peut-être de garder le regard curieux, libre, et vivant.

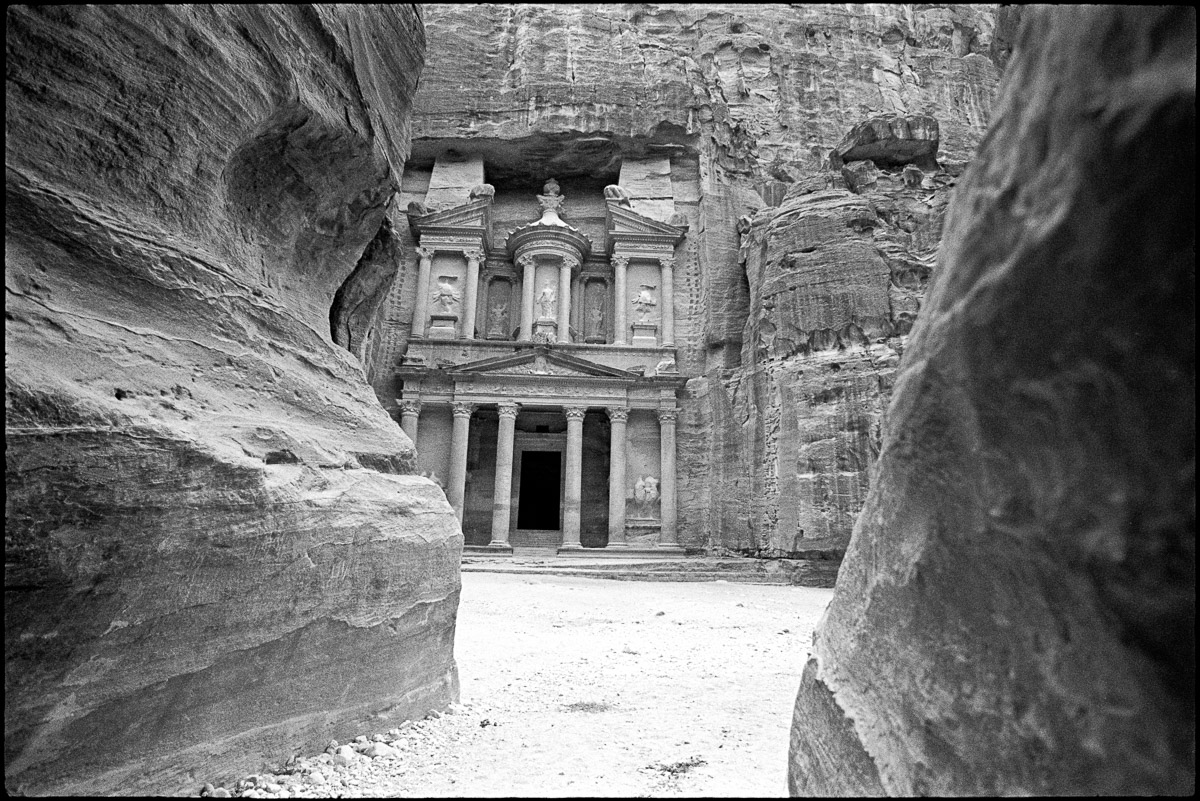

Saurez-vous faire la différence ?

Laquelle de ces deux photos est argentique ? Laquelle est numérique ?

Envoyez-moi votre réponse, je serai curieux de la connaître.

Cliquez sur les photos, ci-dessous, pour les voir en plein écran.

Toutes les photos de ce site sont protégées par copyright © Sebastien Desnoulez, aucune utilisation n'est autorisée sans accord écrit de l'auteur

All the photos displayed on this website are copyright protected © Sebastien Desnoulez. No use allowed without written authorization.

Mentions légales

À propos de l’auteur

Sebastien Desnoulez est photographe d’architecture, de paysages et de scènes urbaines depuis plus de 40 ans. Formé à l’école de l’argentique, il a couvert les plus grands événements sportifs dans les années 90 avant de se tourner vers la photographie artistique. Il documente aujourd’hui les évolutions du médium tout en poursuivant une pratique exigeante, entre rigueur technique et regard poétique.

Tags

Je suis représenté par la galerie

Une image pour rêver