Mode ISO-Auto en photographie : maîtriser l’exposition automatique

Le mode ISO-Auto est devenu un outil incontournable en photographie numérique. Il permet de s’adapter instantanément aux changements de lumière, tout en laissant au photographe la maîtrise du cadrage, de la vitesse ou de l’ouverture. Voici un guide complet pour comprendre son fonctionnement, ses avantages, et les situations où l’utiliser efficacement.

Sommaire

- Triangle d’exposition : vitesse, ouverture, sensibilité

- Évolution des modes d’exposition depuis les années 60

- Pourquoi utiliser un mode automatique ?

- Modes A, S, M, P : logiques d’usage et retours d’expérience

- Le mode ISO-Auto : fonctionnement, logiques et limites

- Retour d’expérience personnelle

- Conclusion

- FAQ

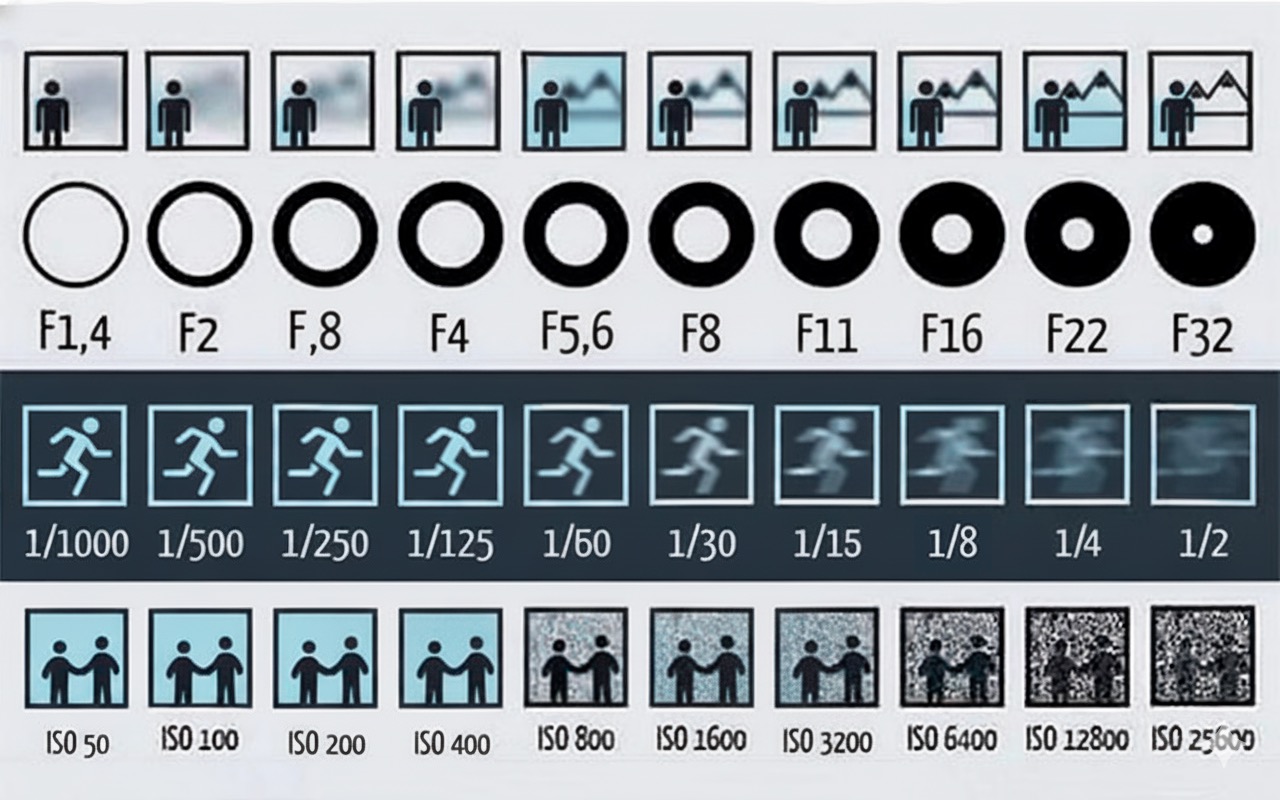

Triangle d’exposition : vitesse, ouverture, sensibilité

En photographie, l’exposition repose sur l’équilibre de trois paramètres essentiels :

- La vitesse d’obturation détermine le temps pendant lequel la lumière entre dans l’appareil. Une vitesse rapide (1/1000s) fige le mouvement, une vitesse lente (1/30s) crée du flou de bougé.

- L’ouverture du diaphragme, exprimée en f/nombre (f/2.8, f/8, etc.), contrôle la quantité de lumière mais aussi la profondeur de champ. Plus l’ouverture est grande, plus l’arrière-plan sera flou.

- La sensibilité ISO influe sur la capacité du capteur à capter la lumière. Une valeur basse (ISO 100) garantit une image propre, une valeur haute (ISO 3200) introduit du bruit numérique mais permet de photographier dans des conditions sombres.

Évolution des modes d’exposition depuis les années 60

Les premiers appareils photo étaient intégralement manuels. Le photographe devait mesurer la lumière avec un posemètre externe, puis régler manuellement l’ouverture et la vitesse.

- 1965 - Nikon F Photomic : premier modèle avec cellule à mesure intégrée. L’exposition reste manuelle mais une aiguille indique si la scène est correctement exposée.

- 1972 - Nikkormat EL : premier Nikon à proposer le mode automatique à priorité ouverture (mode A). Le photographe règle l’ouverture, le boîtier choisit la vitesse.

- 1978 - Nikon FE : perfectionne ce mode A avec une meilleure mesure.

- 1981 - Canon AE-1 Program : premier boîtier Canon à intégrer le mode P (Program).

- 1983 - Nikon FA : premier reflex à proposer les quatre modes modernes : M (manuel), A (priorité ouverture), S (priorité vitesse), P (programmé).

- 1986 - Canon T90 : popularise l’ensemble des modes avec ergonomie LCD.

Pourquoi utiliser un mode automatique ?

Lorsque la lumière change rapidement (nuages, intérieurs sombres, coucher de soleil), il devient difficile d’ajuster manuellement l’exposition. De même, avec des sujets en mouvement, le photographe doit pouvoir réagir vite et ne pas perdre de temps sur les réglages.

C’est dans ces situations que les modes semi-automatiques (A, S) associés à l’ISO-Auto prennent tout leur sens : ils permettent de rester concentré sur la composition et le moment décisif, plutôt que sur les chiffres affichés dans le viseur.

Modes A, S, M, P : logiques d’usage et retours d’expérience

Mode A (priorité ouverture | A pour Aperture - Av chez Canon)

Vous choisissez une ouverture (f/1.8, f/5.6…) et l’appareil ajuste automatiquement la vitesse. Ce mode est idéal pour maîtriser la profondeur de champ :

- f/2.8 : sujet net et arrière-plan flou (portrait, animalier)

- f/11 : netteté étendue (paysage, architecture)

Mode S (priorité vitesse | S pour Shutter - Tv chez Canon)

Vous définissez une vitesse d’obturation, et l’appareil ajuste l’ouverture en fonction de la lumière disponible :

- 1/500s pour figer une voiture ou un animal en mouvement

- 1/125s ou 1/60s pour réaliser un filé dynamique

Mode M (manuel)

Contrôle total sur vitesse et ouverture. Utile pour les poses longues, le travail sur trépied ou les expositions très spécifiques (ex : exposition pour les hautes lumières).

Mesure de la lumière sur les hautes lumières avec un posemètre -

Michael Schumacher, Ferrari – GP d’Italie F1 1996 - Photo : © Sebastien Desnoulez

Mode P (programmé) – retour d’expérience

En 1990, j’ai brièvement testé le mode P sur mon Canon EOS-1 argentique. L’appareil proposait un couple vitesse/ouverture en fonction de la focale, par exemple 1/200s avec un 200 mm. On pouvait ajuster ce couple avec une molette, mais je n’ai jamais trouvé ce mode pertinent. Je l’ai rapidement laissé de côté au profit des modes A ou S, bien plus adaptés à mes besoins en reportage.

À l’époque, la mesure de lumière TTL du boîtier manquait de fiabilité, surtout en diapositive, très peu tolérante aux écarts d’exposition. J’utilisais une cellule Minolta Autometer IIIF ou une Sekonic L-308 pour compenser ces faiblesses. L’arrivée du Nikon F5 et de sa mesure matricielle a marqué une vraie avancée.

Un mot sur la mesure d’exposition

Le mode ISO-Auto ne fait pas tout : pour obtenir une exposition juste, encore faut-il que la lumière soit bien mesurée. Selon la scène, il peut être nécessaire de passer de la mesure matricielle (idéale dans la majorité des cas) à une mesure pondérée centrale ou spot, notamment en contre-jour ou sur des sujets très contrastés. Choisir le bon mode de mesure reste un prérequis pour tirer le meilleur de l’automatisme.

Le mode ISO-Auto : fonctionnement, logiques et limites

Le mode ISO-Auto permet à l’appareil de régler automatiquement la sensibilité ISO selon les paramètres définis par le photographe (vitesse, ouverture). Il agit comme une variable d’ajustement pour garantir une exposition correcte dans des conditions de lumière changeantes.

ISO-Auto en mode A

Vous définissez une ouverture (ex. : f/11 pour la netteté). L’appareil ajuste la vitesse en fonction de la lumière… mais si celle-ci devient insuffisante, il augmente l’ISO pour préserver une vitesse minimale (ex. : 1/40s avec un 40 mm).

ISO-Auto en mode S

Vous fixez une vitesse (ex. : 1/500s pour figer un sujet). L’appareil ouvre le diaphragme autant que possible. Quand l’ouverture maximale est atteinte, l’ISO augmente pour maintenir la vitesse souhaitée.

ISO-Auto en mode M

Vous choisissez vitesse et ouverture. Le boîtier ajuste alors uniquement la sensibilité ISO pour atteindre une exposition correcte. Très utile en photo sportive ou de rue, où les conditions évoluent vite.

Retour d’expérience personnelle

Après 15 ans de photographie argentique avec des films exigeants (Kodachrome, Velvia), j’ai basculé vers le numérique avec le Nikon D1. À l’époque, je privilégiais encore les réglages manuels ou semi-auto sans ISO-Auto, en raison du bruit numérique mal maîtrisé.

Avec le Nikon D610, la gestion du bruit s’est nettement améliorée. J’ai alors adopté l’ISO-Auto, que j’utilise toujours aujourd’hui en modes A ou S, notamment pour les scènes dynamiques. Je shoote en RAW, et la mesure d’exposition des boîtiers Nikon Z est suffisamment fiable pour me laisser me concentrer sur l’essentiel : l’image.

Je désactive l’ISO-Auto uniquement pour :

- les poses longues sur trépied (mode M et ISO fixe)

- les scènes à fort contraste où je veux exposer pour les hautes lumières

Conclusion

Le mode ISO-Auto n’est pas une facilité : c’est un outil moderne, puissant, qui complète la maîtrise du photographe. Il permet d’anticiper les aléas de lumière sans perdre la main sur la création d’image. Utilisé intelligemment, il offre une grande souplesse de travail, en particulier pour les photographes de rue, de sport, de nature ou de reportage.

Restez maître de vos choix, mais laissez l’appareil vous assister là où il excelle : l’adaptation rapide aux conditions lumineuses.

Toutes les photos de ce site sont protégées par copyright © Sebastien Desnoulez, aucune utilisation n'est autorisée sans accord écrit de l'auteur.

All the photos displayed on this website are copyright protected © Sebastien Desnoulez. No use allowed without written authorization.

Mentions légales

FAQ : mode ISO-Auto en photographie

Le mode ISO-Auto dégrade-t-il la qualité d’image ?

Le mode ISO-Auto en lui-même ne dégrade pas la qualité d’image : ce qui impacte le rendu, c’est la valeur ISO maximale atteinte. Plus l’ISO monte, plus le bruit numérique apparaît. L’intérêt de l’ISO-Auto est justement de vous laisser choisir un plafond ISO réaliste pour votre boîtier, puis de laisser l’appareil gérer les variations de lumière à l’intérieur de cette plage.

Quel mode d’exposition utiliser avec l’ISO-Auto (A, S ou M) ?

En pratique, l’ISO-Auto fonctionne très bien en mode A (priorité ouverture) pour gérer la profondeur de champ, et en mode S (priorité vitesse) pour figer ou suggérer le mouvement. En mode M, il permet de fixer vitesse et ouverture tout en laissant le boîtier ajuster uniquement la sensibilité : c’est une solution efficace pour la photo de rue ou le sport, quand la lumière change vite mais que vous voulez garder un rendu constant.

Comment choisir la vitesse minimale en ISO-Auto ?

La vitesse minimale doit tenir compte de la focale utilisée et du type de sujet. Pour un sujet statique, on peut se contenter d’une vitesse proche de la règle classique 1/focale (par exemple 1/50s avec un 50 mm), en s’appuyant sur la stabilisation du boîtier. Pour un sujet en mouvement (sport, reportage, scène de vie), mieux vaut définir une vitesse plancher plus élevée (1/250s, 1/500s ou plus) et laisser l’ISO monter si nécessaire.

Faut-il désactiver l’ISO-Auto sur trépied ?

Oui, dès que vous travaillez sur trépied en pose longue (paysage, architecture de nuit, filés créatifs), il est préférable de désactiver l’ISO-Auto et de fixer une valeur basse (ISO 64, 100 ou 200). Dans ce cas, c’est la vitesse qui devient la variable d’ajustement, et vous profitez d’une qualité d’image optimale sans bruit inutile.

Peut-on utiliser la correction d’exposition avec l’ISO-Auto ?

Tout à fait. En modes A, S ou même M avec ISO-Auto sur certains boîtiers, la correction d’exposition reste disponible. Elle permet de demander au boîtier une image plus claire ou plus sombre (par exemple +1 IL en contre-jour) tout en conservant vos choix de vitesse et/ou d’ouverture. L’ISO devient alors la variable qui s’ajuste autour de cette consigne.

L’ISO-Auto se comporte-t-il différemment en RAW et en JPEG ?

Le comportement de l’ISO-Auto est identique, que vous shootiez en RAW ou en JPEG : le boîtier choisit une sensibilité pour obtenir une exposition jugée correcte par sa cellule. En revanche, le RAW offre plus de latitude pour ajuster l’exposition et récupérer les hautes lumières ou les ombres en post-traitement, ce qui rend l’usage de l’ISO-Auto plus confortable pour les photographes qui aiment peaufiner leurs fichiers.

Dans quels cas vaut-il mieux éviter l’ISO-Auto ?

Il est préférable d’éviter l’ISO-Auto lorsque vous devez contrôler précisément chaque paramètre : poses longues, architecture de nuit, scènes très contrastées où vous exposez volontairement pour les hautes lumières, ou travail en studio avec éclairage fixe. Dans ces situations, un ISO fixe et des réglages manuels restent la solution la plus cohérente.

À propos de l’auteur

Sebastien Desnoulez est photographe professionnel spécialisé en photographie d’architecture, de paysage et de voyage. Formé à la photographie dès les années 1980, il a couvert des compétitions de Formule 1 et des reportages à travers le monde, avant de se consacrer à une photographie d’art exigeante, mêlant composition, lumière et émotion. Il partage aussi son expérience technique à travers des articles pratiques destinés aux photographes passionnés, notamment autour des optiques Nikon Z et des workflows hybrides.

Tags

Je suis représenté par la galerie

Une image pour rêver