Différences entre photographie, retouche d’image et IA générative

Retouche photographique : prolongement du regard

De tout temps, les photographes ont modifié leurs négatifs et leurs tirages pour représenter au plus juste ce qu'ils voyaient, ce que le film n’arrivait pas toujours à restituer fidèlement. Le travail en chambre noire était un art subtil, fait de masquages, d’expositions multiples et de virages contrastés, bien loin de la simple reproduction mécanique de la réalité. Dès le XIXe siècle, la retouche s’imposait comme un moyen de traduire une intention visuelle.

Mais l’histoire de la retouche est aussi marquée par des usages plus controversés. Au XXe siècle, certains régimes autoritaires ont utilisé la photographie comme outil de propagande : sous Staline, des figures politiques étaient effacées des images officielles. Une manipulation visible, brutale, qui a contribué à nourrir la méfiance envers toute forme d’intervention sur l’image.

Dans la photographie contemporaine, la retouche n’est plus une falsification : elle devient une écriture visuelle. Elle permet de restaurer une perception, de renforcer une ambiance, d’éclaircir un propos. C’est dans cette optique que je conçois la retouche : non comme une altération, mais comme un prolongement du regard.

Du film inversible au RAW : une rigueur constante

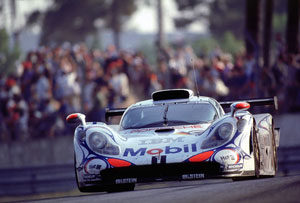

Formé à la photographie argentique sur film inversible (diapositive), j’ai très tôt appris à composer directement à la prise de vue. Avec une faible latitude d’exposition et aucun recadrage possible, chaque image devait être pensée en amont, construite dès le déclenchement. Mon expérience de photographe-reporter en sport automobile m’a appris à faire vite, juste, efficace : pas de seconde chance dans ce milieu. Il fallait exploiter chaque situation au mieux, en fonction de la lumière et du contexte.

Aujourd’hui, je photographie en RAW, un format qui offre une dynamique étendue, mais dont le rendu initial peut sembler plat. Le développement numérique devient alors une étape naturelle pour révéler l’image : ajustement des niveaux, des contrastes, des dominantes, parfois via des masques pour équilibrer des zones trop denses ou trop claires.

Il m’arrive aussi d’utiliser les fonctions de suppression par IA générative dans Lightroom pour éliminer certains éléments perturbateurs, ou d’ouvrir mes noirs et blancs dans Silver Efex pour retrouver la densité et la texture de l’argentique. Mais dans la grande majorité des cas, mes images restent brutes de capteur, avec un minimum d’intervention.

La retouche n’est jamais là pour transformer, mais pour finaliser une intention. Elle prolonge une logique de prise de vue rigoureuse, héritée de l’argentique, adaptée aux outils d’aujourd’hui. C’est un travail de précision, de dosage, au service du regard, pas de l’effet.

Une démarche technique et esthétique

La retouche photographique est, pour moi, une affaire de contrôle, de neutralité technique et d’engagement esthétique. Finaliser une image, c’est comme peaufiner un mix audio ou un master vidéo. Elle ne s’oppose pas à la vérité d’un instant : elle en est la traduction visuelle, optimisée.

Les outils ne sont que des extensions du regard. Le regard décide, le logiciel exécute. Ce n’est pas un monde de filtres ou d’illusions : c’est un atelier numérique, où la rigueur importe autant que la sensibilité. J’utilise pleinement les possibilités des logiciels de développement comme Lightroom ou Silver Efex, ainsi que certaines fonctions d’IA générative pour supprimer ou corriger des éléments perturbateurs, sans altérer la nature photographique de l’image.

Il m’arrive également d’utiliser l’IA générative à des fins créatives assumées, comme dans ma série Univers Parallèles, où je compose des images inspirées de la science-fiction à partir de structures architecturales réelles. Ces créations, bien que nourries de photographie, relèvent d’une démarche artistique différente, toujours précisée comme telle.

Photographie ou image générée : une frontière essentielle

Photographier signifie littéralement « écrire avec la lumière », d’après ses racines grecques phōtos (lumière) et graphein (écrire, dessiner). Toute photographie implique donc la capture d’une lumière réelle à un instant donné, à l’aide d’un dispositif optique. Une image générée par IA, en revanche, n’est pas issue de la lumière ni d’un instant saisi dans le réel, mais d’un calcul algorithmique. Ce n’est pas une photo, mais une création graphique.

À l’heure où l’intelligence artificielle permet de produire des images dites « photographiques » à partir de simples mots, il devient crucial de rappeler cette distinction fondamentale. Une photographie naît d’une capture de lumière sur un support physique ou numérique. Elle implique un regard, un instant, un dispositif optique, un lieu, une réalité saisie.

Une image générée par IA, aussi séduisante soit-elle, n’est pas une photographie. C’est une simulation visuelle, issue d’un calcul statistique basé sur des millions d’images préexistantes. Elle n’a jamais été vue, jamais vécue, jamais capturée. Elle ne documente rien. Elle n’est que projection.

Lorsque certains artistes publient des images en noir et blanc dans un style « fine art » générées par IA, sans expliciter leur origine, ils entretiennent une confusion problématique. Ce n’est pas une question d’esthétisme, mais d’éthique visuelle. Faire passer pour photographie ce qui n’est qu’un résultat algorithmique, c’est tromper le spectateur, surtout lorsqu’aucune mention ne précise la nature de l’image.

Je ne suis pas opposé à l’usage de l’IA générative, bien au contraire : je la considère comme un nouvel outil au service de la création visuelle. Ce que je déplore, c’est l’ambiguïté entretenue lorsque des images générées sont présentées, ou laissées volontairement sans clarification, comme des photographies captées. Cette confusion nuit à la confiance, à la lisibilité de l’œuvre, et in fine, à l’éthique de l’image.

La facilité avec laquelle l’IA peut désormais produire des visuels qui singent les codes esthétiques de la photographie fine art brouille les repères pour le public non averti.

L’analogie est simple : c’est comme comparer un plat industriel de supermarché, fabriqué à la chaîne, à celui d’un chef en restaurant, ou un burger de fast-food au goût standardisé face à un burger maison préparé avec soin. Ils portent le même nom, mais n’ont ni la même origine, ni la même intention, ni la même valeur.

Tags

Je suis représenté par la galerie

Une image pour rêver